Chanson de l’universel

Viens, me dit la Muse

Chante-moi un chant qu’aucun poète ne m’a encore chanté,

Chante-moi l’universel.

Au cœur de cette vaste terre notre terre

De son incommensurable grossièreté, ses tas de cendres,

Dans l’enclos préservé de son noyau central,

S’abrite la graine perfection.

Chaque vie y a sa part, plus ou moins

Nul ne naît qu’elle ne naisse, secrète ou manifeste la graine attend.

Mon Dieu, donne-moi de chanter cette pensée,

Donne-moi, donne-lui à celle celui que j’aime cette inextinguible foi,

Dans Ton ensemble, quoi que Tu réserves ne nous le refuse pas,

Notre croyance en Ton plan dans l’enceinte du Temps de l’Espace

Santé, paix et salut universels.

Tout au service de l’immortalité, tout,

L’amour comme lumière qui enveloppe tout de son silence,

L’amendement de la Nature un bienfait pour tous,

Fleurs, fruits de l’âge, vergers divins et sûrs,

Formes, objets, produits, humanités s’épanouissant en images spirituelles.

Walt Whitman, Feuilles d’herbe, Gallimard, traduction Jacques Darras

La poésie de la Chanson de l’universel

(Song of the Universal)

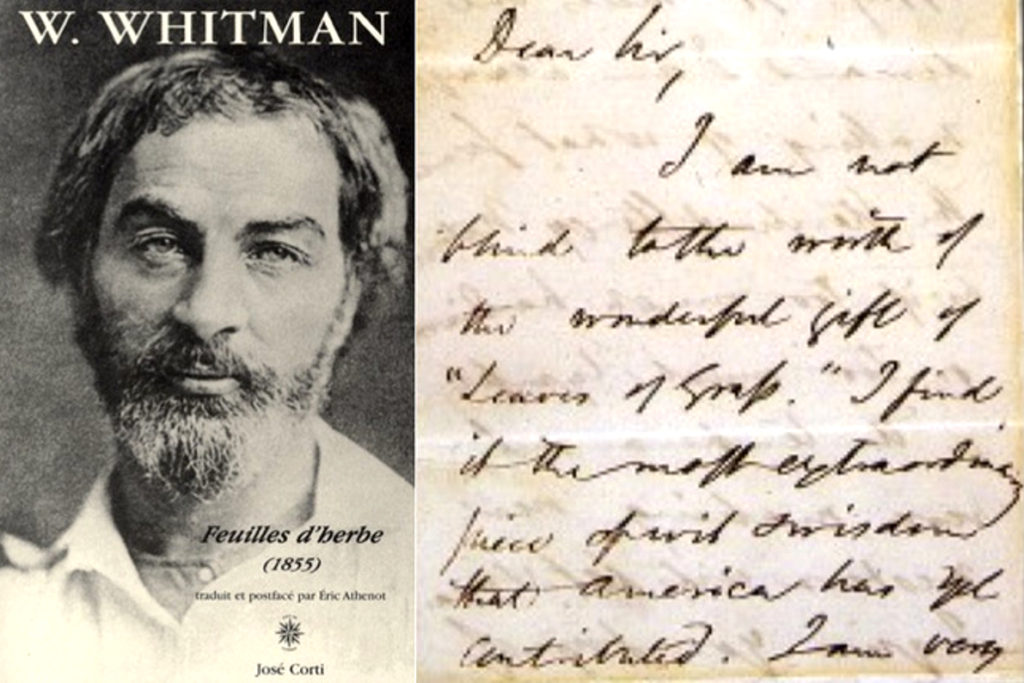

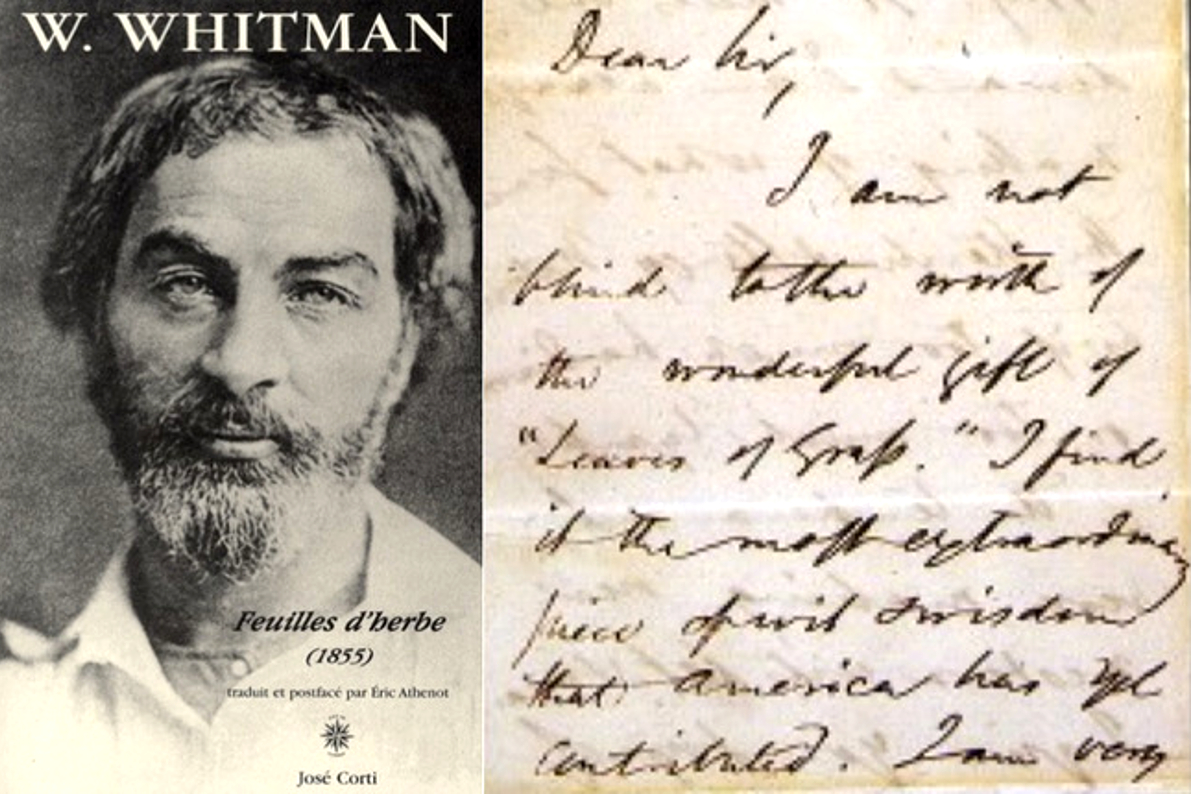

Walt Whitman est un poète et humaniste américain dont le chef-d’œuvre, Leaves of Grass (Feuilles d’herbe) a fortement influencé la poésie américaine.

« Toutes ces choses et les autres, toutes sans excepter une seule, sont pour moi des miracles, chacune se rapporte au tout et pourtant est distincte et à sa place. Pour moi, chaque heure du jour et de la nuit est un miracle, chaque centimètre cube de l’espace est un miracle, chaque mètre carré de la surface de la terre est couvert de miracles, chaque mètre de l’intérieur pullule de miracles. »

En 1855, Walt Whitman publie la première édition de Feuilles d’herbe (Leaves of Grass), un recueil de poésie. Il compose également une longue préface dans laquelle il annonce l’avènement d’une littérature démocratique « à la mesure de son peuple », simple et invincible, écrite par un poète d’un genre nouveau, à la fois tendre, fort et héroïque.

Chant de moi-même (Song of Myself) consiste en une vision d’un « moi » symbolique, embrassant indirectement toute l’humanité et tous les lieux, de l’océan Pacifique à l’océan Atlantique.

« Une vaste similitude entrelace toute chose, toutes les distances d’espace si grandes soient-elles, toutes les distances de temps, toutes les âmes, tous les corps vivants pour différents qu’ils soient, toutes les nations, toutes les identités qui ont existé ou peuvent exister, toutes les vies et les morts, tout du passé, du présent, du futur, cette vaste similitude les embrasse, les a toujours embrassés et à tout jamais les embrassera et les tiendra étroitement enserrés et ceints. »

La société des poètes disparus

« Mon Capitaine! Ô Capitaine! Mon Capitaine!» est probablement l’une de phrases les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Elle est issue d’un poème du même nom de Walt Whitman et est devenue une réplique célèbre il y a 25 ans, après la sortie du film La société des poètes disparus en 1989.

La dernière scène du film, dans laquelle ses anciens élèves désobéissent au nouveau professeur et montent sur la table pour lui dire « au revoir », font partie des archives de l’histoire du cinéma. Tout le monde connaît ces extraits, même sans avoir regardé le film.

Ô Capitaine ! mon Capitaine ! fini notre effrayant voyage,

Le bateau a tous écueils franchis, le prix que nous quêtions est gagné,

Proche est le port, j’entends les cloches, tout le monde qui exulte,

En suivant des yeux la ferme carène, l’audacieux et farouche navire ;

Mais ô cœur ! cœur ! cœur !

Oh ! les gouttes rouges qui lentement tombent

Sur le pont où gît mon Capitaine,

Étendu mort et glacé.

Ô Capitaine ! mon Capitaine ! lève-toi et entends les cloches !

Lève-toi – c’est pour toi le drapeau hissé – pour toi le clairon vibrant,

Pour toi bouquets et couronnes enrubannés – pour toi les rives noires de monde,

Toi qu’appelle leur masse mouvante aux faces ardentes tournées vers toi ;

Tiens, Capitaine ! père chéri !

Je passe mon bras sous ta tête !

C’est quelque rêve que sur le pont,

Tu es étendu mort et glacé.

Mon Capitaine ne répond pas, pâles et immobiles sont ses lèvres,

Mon père ne sent pas mon bras, il n’a ni pulsation ni vouloir,

Le bateau sain et sauf est à l’ancre, sa traversée conclue et finie,

De l’effrayant voyage le bateau rentre vainqueur, but gagné ;

Ô rives, Exultez, et sonnez, ô cloches !

Mais moi d’un pas accablé,

Je foule le pont où gît mon Capitaine,

Étendu mort et glacé